アナログ全開とも蛇口全開とも形容されるA-730の音。

当初の音は、全開と言うほど浸透力やエネルギーは無かったが、アナログライクで所謂デジタルのデメリットを感じさせない豊かな鳴り方を聴かせてくれる。この音をオルトフォンSPUの音だと言っている人がいたが、実に上手い喩えだと思った。

平衡回路の接続に関しては、平衡プロジェクトに詳細に記載されているので全体はそちらを参照して頂きたいが関連する部分を引用させていただきます。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------当初の音は、全開と言うほど浸透力やエネルギーは無かったが、アナログライクで所謂デジタルのデメリットを感じさせない豊かな鳴り方を聴かせてくれる。この音をオルトフォンSPUの音だと言っている人がいたが、実に上手い喩えだと思った。

一ヶ月を経て全開と形容するに足る”音”を再現し始めている。何をしたという事もない。

唯、セッティングをした時に通電してから現在まで一度として電源を落としていないだけである。

CDに限らずラインレベルの機器は、パワーアンプを除いて電源を落とさないようにしている。

オーディオ機器は熱安定(平衡)状態にならないと本来の性能を発揮できないように思うから。

電源コンデンサーのテャージにも、思いの外時間が掛かるようで、本来の性能を発揮するには、少なくとも2週間、出来れば一ヶ月の時間が必要であるように思う。

この状態になると、音は(良い機械であれば)一変する。節電が求められている昨今ではあるが、今まで、律儀に電源を切っていた人は試す価値は充分あると思うので、自己責任で試されることをお勧めしたい。

常時通電状態にすると機器の劣化やダメージを心配される向きもあるが、熱が篭らないようにセッティングさえしてあれば問題は無いと思う。また実際に起こる大半の故障のトリガーは、電源のオン・オフ時であるため、この点からも故障のリスクは却って低くなるようだ。もっとも機器によっては結構熱くなるモノもあるので、するしないは個々に判断して頂ければ良いと思う。

因みに今大きな問題である原子力の事故 チェルノブイリもスリーマイルも遮断(停止作業)中での事故である。

その変化を、是非、確かめて頂きたい。

バランス接続

以前A-730のバランス出力を生かす為にはトランス受けのバランス回路が不可欠であると書いたのだけれども、接続状態による音の変り様が大きいので、この点をもう少し考えてみたい。平衡回路の接続に関しては、平衡プロジェクトに詳細に記載されているので全体はそちらを参照して頂きたいが関連する部分を引用させていただきます。

ー 抜粋 ー

以上のことから、平衡、不平衡の機材の接続の基本ルールは以下のようになります。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 平衡同士、不平衡同士の接続は問題ない。(当然のこととして)

- 不平衡出力を簡易アダプタ等を使って平衡で受けるのは問題ない。(Cold側をアースにつなぐ。但し、平衡のメリットは失われる)

- 平衡出力を簡易アダプタ等を使って不平衡で受けてはいけない。(大丈夫な例外もあるが一般則として禁止)

- 平衡出力を持つ機材で、入力が不平衡な機材と接続する可能性がある場合は、不平衡出力を併設するのが親切である。

- 平衡伝送のメリットを生かしたいのであれば、平衡→不平衡、不平衡→平衡変換アダプタを使用する。

- もう1点補足するならば、平衡出力のケーブルがミキシング・コンソールやマイク・プリアンプの入力に接続される可能性のある機材の場合は、ファンタム電源をかけられても大丈夫であること、という条件が追加される。

生命感をもたらすモノ

A-730 の音は、引いては寄せる音楽の” 波 ”である。

音は、緊張と弛緩が淀みなく、淀みなく繰り返され、音楽となって空間に開放される。

まるで呼吸するように。 この躍動・生命感を齎すものは何だろう??

D/Aコンバータには云わずとも知れたTDA-1541を採用しており、デジタル回路は、このコンバータの標準的な構成のようである。 この構成のCDは数多くのモデルが生産されている。

では、ピックアップメカのCDM-3がこの音を決定付けているのだろうか。

TDA-1541・CDM-3とほぼ同じ仕様で構成されたCDプレーヤーがある。

ラックス D-500X’sである。残念ながら、このモデルに件の生命感は皆無であった。構成としては同等のモデルが多く存在する中でこのモデルを際立たせている要因は、どこにあるのだろうか?

継ぐもの

一部の仕様のみで、全体を語ることはオーディオマニアの陥穽であるが、このアナログ回路にこそ、連綿と受け継がれるスチューダの智慧が込められていると考えている。

以前テープレコーダのアナログ回路も同じような構成になっており、何故この様な複雑な構成にするのか、と思っていたものである。

そのアナログ回路を語る時、出力トランスの存在のみがクローズアップされてしまい、その功罪で判断されてしまってそれ以上に語られることは少ない様に思う。ライントランスというと、既に固定化された評価や印象が支配的で、トランスと不可分な真空管マニアでさえ、ライントランスには拒否感を示す人が多い。

この回路に関して”平衡プロジェクト”殿に記載とコメントがあるので、再度引用させて頂いた。

このアナログ回路はA730に固有のモノではなく、A727・A725・D730 も基本的に同一回路のようである。

この回路に関して”平衡プロジェクト”殿に記載とコメントがあるので、再度引用させて頂いた。

このアナログ回路はA730に固有のモノではなく、A727・A725・D730 も基本的に同一回路のようである。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ー引用ー

ー引用ー

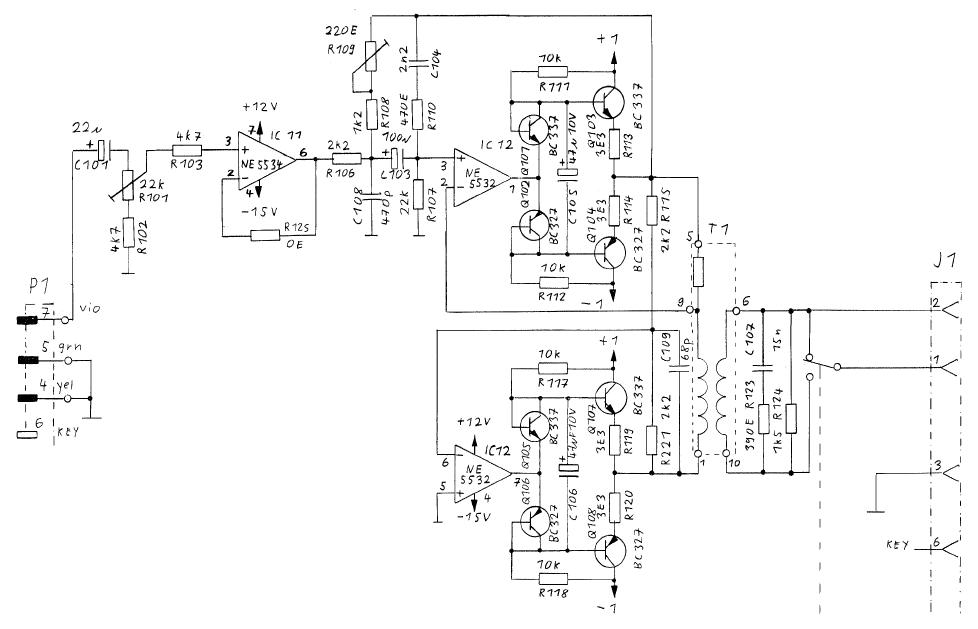

下図はSTUDERの業務用CDプレーヤA727のバランス出力部の回路ですが、面白いことにバッファ付OPアンプで反転してからトランスを駆動しています。トランス自身がバランス出力を作ってくれますからトランスの手前に反転回路を入れる必要はないように思えますが、そういう設計にはなっていません。この設計はバランス回路を考える上で非常に参考になります。負荷を電力駆動する場合、SEPP回路1個で駆動するのと、SEPP回路を2個使ってBTLで駆動するのとでは信号電流の流れが異なることを考慮してこのような設計になっているのではないかと私は考えています。

|

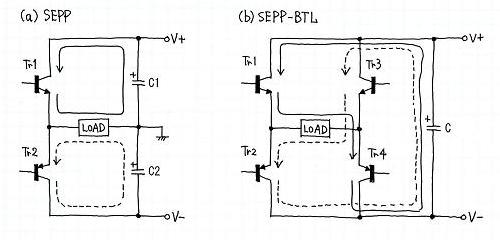

| STUDER A727 |

下図は通常のSRPP回路とBTL接続をしたSEPP回路の比較です。駆動トランジスタと負荷(LOAD)に流れる信号電流の経路が異なっています。前者では交流サイクルの正と負とでは流れる経路が異なる上にアースラインも通っていますますが、後者では電源側の信号経路が共通化されているだけでなくアースラインから独立しています。実にこの2つの方式で音は異なります。STUDERの設計者はこの点にも着目したのではないかと思っています。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

トランスを生かす

上記の指摘の加えて実際には、回路中の負荷はトランスであり、回路が不可避に持つノンリニアー分を相殺するためではないかと、考えている。

半導体のコンプリメンタリー・反転した特性は概念としては、反対の特性を持ち極性のみが反転しているのが理想であるが、その電気的な特性は大きく異なる事が知られている。

実際の回路では、バランスやプッシュプルはその語感が持つ理想とは裏腹にノンリニアーが必然的に内在してる。こういった弱いところ(リニアリティーが確保できない)は、特性の両端(微弱~クリップ手前・周波数の下限~上限)に現れるのが常であり、通常のオーディオ領域では音楽のディテールを再現するのに重要な課題である。

STUDERの回路は、この齟齬を解消した巧妙な回路構成だと感心する。

加えて、高入力低出力インピーダンス回路では、負荷の変動は無視できるのかもしれないが、トランスを介することにより負荷変動分をより小さくできる。 つまりこのアンプはトランスを使うことに拠りリニアリティーを高め、動作点が出来る限り変動しないように、そしてノイズの影響を受けにくく設計されている。

他に変動要因として考えられるのは、筐体を含めた半導体の動作温度ということに為る。

本当に安定した常時通電状態にしておくのは、本来の音を引出す必然なのかも知れない。

0 件のコメント:

コメントを投稿